大切な着物や洋服にシミがついてしまった時、「どうしよう…」「自分で何とかできるかな?」「専門店に頼むといくらくらいかかるんだろう?」と、様々な不安や疑問が頭をよぎるものです。

この章では、そんな着物や衣類の染み抜きに関して、多くの方が抱えている疑問や心配事を「よくある質問(FAQ)」という形で分かりやすく解説していきます。ご自宅での応急処置から、専門店に依頼すべきタイミング、そして依頼する際の注意点まで、幅広い視点から詳しくお答えします。この記事を読めば、もうシミに慌てることはありません!

基本編:染み抜きの「いろは」を知ろう!

- Q1. 染み抜きと洗濯って、どう違うんですか?

- A. 「洗濯」は、衣類全体を水や洗剤で丸ごと洗って、広範囲の汚れやニオイを取り除く行為です。一方、「染み抜き」は、着物や衣類の特定の場所についた汚れ(シミ)に対して、その汚れの種類や生地に合わせて、特別な薬剤や職人の手作業でピンポイントに除去する専門的な処理のことを言います。なので、シミ抜きは洗濯では落ちない汚れを落とすための特別な技術なんです。

- Q2. 洋服と着物では、染み抜きの技術って同じなんですか?

- A. いいえ、全く異なります。特に着物は、繊細な「絹(シルク)」素材でできていることが多く、水に触れると縮んだり、色落ちしたり、金箔や刺繍が剥がれてしまったりするデリケートな性質を持っています。そのため、着物の染み抜きには、生地や染料を傷めないための非常に高度で熟練した技術と経験が必要になります。洋服と同じ感覚で処理すると、取り返しのつかないことになる可能性が高いんです。

- Q3. シミができた時、自分で染み抜きしても大丈夫でしょうか?

- A. 基本的には、ご自身での染み抜きはおすすめできません。特に着物やブランド品などの高級な素材は、間違った方法で処理すると、シミがさらに広がったり、生地が傷んだり、色がにじんでしまったりして、プロでも修復が非常に困難になってしまうことがあります。大切な着物ほど、まずは専門家に相談することを強くおすすめします。

- Q4. ドラッグストアなどで売っている「家庭用の染み抜き剤」は、着物に使っていいんですか?

- A. 非常に慎重な見極めが必要です。家庭用の染み抜き剤は、洋服向けに作られていることがほとんどで、着物のデリケートな素材や染料には合わない場合があります。使用すると、かえって変色してしまったり、生地が劣化して穴が開いてしまったりするリスクがあります。もし使うとしても、必ず着物の目立たない場所(裏地や縫い代など)で試してからにしましょう。不安な場合は使わない方が賢明です。

- Q5. シミがついたら、すぐに水で濡らしていいんでしょうか?

- A. シミの種類によります。ジュースやコーヒー、お酒など「水溶性の汚れ」であれば、すぐに乾いた布で軽く叩いて水分を吸い取り、その後、ごく少量の水を含ませた布で軽く叩くのは有効な場合もあります。しかし、油性(ファンデーション、油など)、タンパク質(血液、牛乳など)、墨汁などの汚れは、水で濡らすと逆効果になり、シミが繊維の奥に染み込んでしまったり、固まってしまったりすることがあります。シミの種類が不明な場合は、まずは乾いた布で優しく吸い取るだけにとどめ、こすらないように注意しましょう。

自宅での「応急処置」編:これだけは覚えておこう!

- Q6. ワインをこぼしてしまったら、どうすればいいですか?

- A. 慌てずに、乾いた清潔なタオルやティッシュペーパーで、シミの上から「軽く叩いて吸い取る」のが最優先です。絶対にゴシゴシこすらないでください。こするとシミが広がり、繊維の奥に染み込んでしまいます。応急処置をしたら、できるだけ時間を置かずに着物専門のクリーニング店へ相談しましょう。時間が経つと酸化して落ちにくくなります。

- Q7. 醤油やソースのシミは、自分で落とせますか?

- A. 完全に落とすのは難しいことが多いです。醤油やソースには油分と色素が含まれており、特に時間が経過したものは、酸化して黄色っぽく変色(黄変)してしまい、さらに落ちにくくなります。ご自身で無理に処理すると、かえってシミを広げたり、生地を傷めたりするリスクが高いです。早めに信頼できるプロに任せるのが、最も安全で確実な方法です。

- Q8. 血液のシミがついてしまいました。落とせますか?

- A. 血液のシミは、ご家庭で落とすのは非常に難しい汚れの一つです。素人の方が無理に処理しようとすると、熱や摩擦で血液中のタンパク質が固まって繊維にしっかりと定着してしまい、さらに広がって、プロでも除去が困難になる場合があります。血液のシミは、一刻も早く専門のクリーニング店に持ち込むことが必須です。できるだけ触らず、乾いた清潔な布で軽く押さえるだけにとどめましょう。

- Q9. 墨汁やボールペンなどのインク汚れは、どうすればいいですか?

- A. これらのインク汚れは、着物のシミの中でも特に落としにくい種類の汚れです。ご自身で無理に触ると、インクがさらに広範囲に広がり、繊維の奥深くに染み込んでしまいます。家庭用の洗剤やアルコールなどを使っても、ほとんど効果がないどころか、着物の生地や染料にダメージを与えてしまう可能性があります。墨汁やボールペンのインクがついてしまった場合は、決して触らずに、すぐに着物専門の染み抜き技術を持つお店へ相談してください。適切な薬剤と高度な処理技術がなければ、きれいにすることはできません。

- Q10. 洗濯機で洗っても、なぜか落ちなかった汚れはどうすればいいですか?

- A. 洗濯機で落ちなかった汚れは、通常の洗剤では分解できない成分のシミであったり、繊維の奥に固く定着してしまっている可能性が高いです。また、着物の場合は、そもそも洗濯機で洗うこと自体が着物を傷める原因になります。そのような汚れは、家庭での処理ではどうすることもできません。繊維に深く入り込んだシミや、酸化して変色したシミは、着物専門のクリーニング店が持つ特別な染み抜き技術でなければ落とすことはできません。諦めずにプロに相談しましょう。

依頼時の注意点編:プロにお願いする前に知っておこう!

- Q11. シミがあることをお店に伝え忘れても、ちゃんと対応してもらえますか?

- A. 見落とされてしまう可能性があるので、必ずシミの存在を伝えましょう。お店の検品で発見されることもありますが、シミの種類や新しさ、場所によっては見過ごされてしまうこともあります。トラブルを防ぎ、より確実にシミを落としてもらうためには、シミのある箇所、シミの種類(例:コーヒー、汗など)、いつ頃ついたシミかを、できるだけ詳しくお店に伝えることが非常に重要です。口頭だけでなく、メモに書いて渡すのも良い方法です。

- Q12. 着物の染み抜きって、料金はいくらぐらいが相場ですか?

- A. シミの大きさや種類、新しさ、そして着物の素材によって大きく変わります。洋服の場合、小さなシミなら1か所500円~5,000円が相場ですが、着物の場合はデリケートな素材のため、もっと高額になることが多いです。特に、広範囲のシミや、時間が経って酸化したシミ、特殊なシミ(カビ、血液など)は、数万円かかることも珍しくありません。事前に必ず無料見積もりを依頼し、料金の内訳をしっかり確認しましょう。

- Q13. 染み抜きにかかる日数って、どのくらいですか?

- A. シミの程度によります。軽いシミや比較的新しいシミであれば、数日で仕上がることもあります。しかし、難易度の高いシミや、広範囲のシミ、複数のシミがある場合、あるいは染色補正が必要な場合は、2週間~1ヶ月、場合によってはそれ以上かかることもあります。特に、職人さんの手作業が多いお店では、時間がかかる傾向にあります。急ぎの場合は、依頼する際に必ず納期を確認しましょう。

- Q14. 染み抜きと一緒に、着物全体の「丸洗い」もしたほうがいいですか?

- A. はい、強くおすすめします。シミ抜きで部分的な汚れは取れますが、着物全体には、着用中に付着した目に見えないホコリ、皮脂(体の脂)、汗などが蓄積しています。これらの汚れは時間が経つと黄ばみやカビの原因になります。シミ抜きと合わせて丸洗い(全体クリーニング)をすることで、着物全体がすっきりと清潔になり、より長く良い状態で保つことができます。多くの専門店では、シミ抜きと丸洗いをセットで依頼すると、料金が少しお得になるプランを提供していることもあります。

- Q15. 高価な着物や、有名な作家さんが作った着物でも、染み抜きはできますか?

- A. はい、可能です。むしろ、そのような大切な着物こそ、専門の知識と技術を持つ業者に依頼すべきです。信頼できる着物専門のクリーニング店や呉服店は、高価な着物や有名作家さんの作品、さらには「文化財レベル」の着物まで、その価値を理解し、細心の注意を払って対応してくれます。お店を選ぶ際には、そのお店が高級着物や特殊な着物の実績があるかを確認しましょう。

特殊素材・着物編:こんなシミも大丈夫?

- Q16. 絹でできた白い着物にシミがついてしまいました。落とせますか?

- A. 白い絹の着物は、非常にデリケートです。シミ抜きは可能ですが、家庭で安易に漂白剤などを使うのは絶対にやめてください。漂白剤は絹の繊維を傷め、黄ばみを悪化させたり、生地を脆くしたりする原因になります。専門家は、白地の特性を理解し、特殊な薬剤と技術でシミを取り除き、必要に応じて「補正」(色を調整して目立たなくする)を行いますので、プロに任せましょう。

- Q17. 金箔や銀糸、刺繍が豪華に施されている着物の染み抜きはできますか?

- A. できますが、非常に高度な技術が必要です。金箔や銀糸、刺繍(ししゅう)などの装飾部分は、水や摩擦に弱く、剥がれたり、糸がほつれたりするリスクがあります。着物専門のクリーニング店では、これらの装飾部分を避けて、あるいは保護しながら、シミの部分にのみ特殊な処理を施します。お店を選ぶ際には、「金彩(きんさい)や刺繍の扱いに慣れているか」を必ず確認しましょう。

- Q18. ウールや麻素材の着物の染み抜きも、絹と同じように難しいですか?

- A. 絹とは異なる難しさがあります。ウール(毛)や麻(リネン)も、水に濡れると縮みやすいという性質を持っています。特にウールは摩擦にも弱く、繊維が絡み合ってゴワゴワになってしまう「フェルト化」を起こすことがあります。これらの素材の着物も、それぞれに適した専門的な処理が必要ですので、やはり着物専門のクリーニング店に相談することをおすすめします。

- Q19. 絞り(しぼり)や友禅染(ゆうぜんぞめ)など、特殊な加工がされている着物のシミも落とせますか?

- A. はい、可能です。ただし、絞りや友禅染は、その独特の風合いや鮮やかな色合いが魅力であるため、シミ抜きによってそれらが損なわれないよう、非常に繊細な技術が求められます。特に、絞りの凹凸や友禅染の複雑な色合いを保ちながらシミを落とすには、高度な染み抜き技術と、必要に応じて「色補正」(色が薄くなった部分を元の色に近づける)を併用することで、シミを目立たなくすることが可能です。

- Q20. カビや全体的な黄変(おうへん)は、元の状態に完全に戻りますか?

- A. 完全に元の状態に戻すのは難しい場合もありますが、ほとんどの場合は目立たなくすることが可能です。カビは、初期のものであれば比較的きれいに除去できますが、根深く生えたカビは繊維の奥にまで入り込み、生地を傷めていることがあります。また、黄変は、汗や皮脂の酸化、または光による変色が原因で、時間が経つほど除去が難しくなります。専門の業者では、カビの除去や黄変の漂白・補色といった特殊な技術を駆使して、できる限り目立たない状態に近づけてくれます。諦めずに相談してみましょう。

保管・再発予防編:シミを作らないために!

- Q21. クリーニングが終わった着物を、家で保管する際に特に注意すべき点は何ですか?

- A. 最も大切なのは、「湿気」「光(特に直射日光)」「密閉」を避けることです。着物は湿気に弱くカビの原因になり、光で変色し、密閉された空間では湿気がこもりやすくなります。必ず風通しの良い、暗くて乾燥した場所を選び、着物専用のたとう紙(文庫紙)に包んで保管しましょう。年に2回程度の「虫干し」も忘れずに行ってください。

- Q22. たとう紙(文庫紙)って、なぜ定期的に交換する必要があるんですか?

- A. たとう紙は、着物を湿気やホコリから守るために使われる和紙の袋です。しかし、この和紙自体が空気中の湿気を吸収する性質を持っています。湿気を吸ったたとう紙を使い続けると、それがかえってカビの発生原因になることがあります。そのため、半年に一度、または湿気を帯びてきたと感じたら、新しい通気性の良い和紙製のたとう紙に交換するのが理想的です。紙がパリッとしているか、湿っぽくないか、黄ばんでいないかなどを確認しましょう。

- Q23. 洋服用の防虫剤を、着物に使っても大丈夫ですか?

- A. 香りの強い洋服用の防虫剤は、着物にはおすすめできません。着物にニオイが移ってしまい、そのニオイを取るのが非常に難しくなることがあります。着物には、和装専用の防虫剤か、無臭タイプの防虫剤を使用しましょう。また、異なる種類の防虫剤を一緒に使うと、化学反応を起こして着物を傷めることがあるので、種類を混ぜないように注意してください。

- Q24. 一度シミ抜きしても、また再発しやすいシミってありますか?

- A. はい、汗ジミや油分が残ったシミは、一度キレイになったように見えても、時間が経つと再び黄色っぽく変色して浮き出てくる(再発する)ことがあります。これは、汗や油の成分が繊維の奥にわずかに残っていたり、酸化が進んだりするためです。これを防ぐためには、汗をかいた着物は必ず「汗抜きクリーニング」を行い、油性のシミも早期に専門のシミ抜きを依頼することが大切です。また、定期的に着物の状態を点検し、異変があれば早めにプロに相談しましょう。

専門店選びのポイント編:後悔しないお店選び!

- Q25. 「染み抜き専門店」と「街の一般的なクリーニング店」の違いって何ですか?

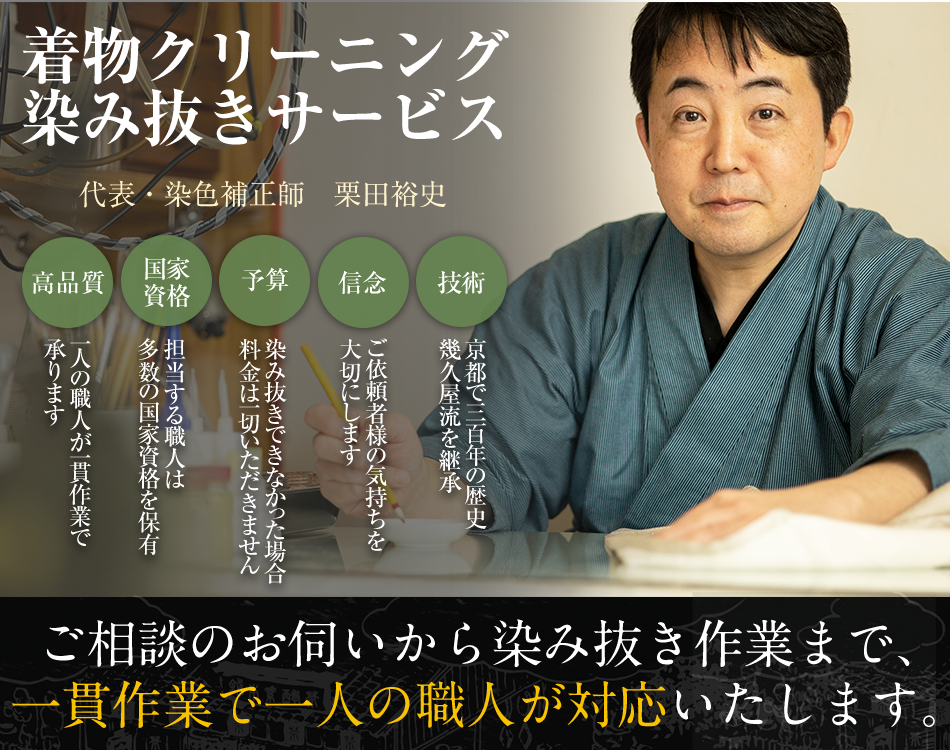

- A. 染み抜き専門店は、着物や衣類の染み抜きに特化した専門知識と技術を持つお店です。多くの場合、熟練の職人が一点一点手作業で、シミの種類や生地の状態に合わせて最適な処理を行います。対して、街の一般的なクリーニング店は、洋服の機械洗いが中心で、着物の染み抜きは外部の業者に委託していることも多いため、専門性や対応できるシミの種類に限界があることが多いです。大切な着物のシミ抜きは、専門性の高いお店を選ぶのが安心です。

- Q26. 宅配対応の着物クリーニング業者でも、シミ抜きはちゃんとできますか?

- A. はい、可能です。近年、技術力のある着物専門の宅配クリーニング業者が増えています。多くの場合、お客様がシミの写真を送ると無料で事前見積もりをしてくれ、その後、着物を送付して本検品を行い、最終的な見積もりを提示してくれます。写真相談や、担当者とのやり取りが丁寧な業者を選べば、安心して依頼できるでしょう。実際に多くの人が宅配サービスで大切な着物のシミ抜きを依頼し、満足しています。

- Q27. 技術力のある着物クリーニング業者をどう見極めればいいですか?

- A. 以下の点をチェックしましょう。

- 職人さんの紹介や経歴がウェブサイトなどに公開されているか。

- 実際にシミ抜きや修復を行った写真付きの事例(ビフォーアフター)が豊富に掲載されているか。

- 料金体系が明確で、追加料金に関する説明が丁寧か。

- 問い合わせに対して、迅速かつ専門的な知識をもって丁寧に対応してくれるか。

- お客様の口コミやレビューで、技術力や対応の良さが評価されているか。

- 保証制度(再仕上げや返金など)が明確に提示されているか。

これらの情報が充実しているお店は、信頼できる可能性が高いです。

- Q28. インターネットの口コミやレビューは、業者選びの参考になりますか?

- A. はい、大いに参考になります。実際にそのサービスを利用した人の生の声なので、お店の強みや弱み、対応の丁寧さなどを知る上で非常に役立ちます。ただし、全ての口コミが真実とは限りませんので、複数のレビューサイトやSNSなども合わせて確認し、総合的に判断することが大切です。特に、シミ抜きなど技術力が問われるサービスでは、「シミが本当に落ちたか」「生地が傷まなかったか」「対応が丁寧だったか」といった具体的な内容が書かれているレビューを参考にしましょう。

- Q29. 染み抜きで高額な料金を請求されることはないでしょうか?

- A. 信頼できる業者を選べば、不当な高額請求の心配はほとんどありません。良心的なお店は、必ず作業に入る前に無料で見積もりを提示し、料金の内訳(丸洗い、シミ抜き、汗抜きなど)を明確に説明してくれます。そして、お客様が納得して了承してから作業を開始します。もし見積もり内容が不明確だったり、質問に曖昧な返答をしたりするお店は避けた方が賢明です。作業完了後に「聞いていなかった追加料金」を請求されないよう、必ず事前の確認を徹底しましょう。

- Q30. もし染み抜きに失敗された場合はどうなりますか?

- A. 信頼できる着物クリーニング業者は、万が一の事態に備えて、しっかりとした保証制度を設けています。例えば、「シミが落ちなかった場合の再仕上げ保証」や、「クリーニング中に生地が損傷した場合の損害補償」などです。依頼する前に、そうした保証制度が明確に提示されているかを確認しておきましょう。万が一失敗された場合でも、これらの保証があれば、お客様への負担が軽減されます。保証内容が不明確な業者や、一切の保証がない業者は避けるべきです。

まとめ:シミに気づいたら「早く、プロに!」

着物や衣類の染み抜きは、単なる「汚れ落とし」というだけでなく、あなたの大切な一着の寿命を延ばし、その美しさを守るための非常に重要な処置です。

シミは、時間が経てば経つほど、酸化したり繊維の奥に定着したりして、除去が難しくなります。だからこそ、シミがあることに気づいた時点で、できるだけ早く行動することが、元の状態に近づけるための何よりも大切なポイントです。

ご自身での無理な処理は避け、本章で解説したポイントを参考に、信頼できる着物専門のクリーニング業者を選びましょう。適切な染み抜き処理と、その後の正しいアフターケアを行うことで、あなたの大切な着物を長く、そして美しく楽しむことができるはずです。