はじめに:着物って、ただの「服」じゃないんです!

着物って、私たち日本人にとって、ただの「着るもの」じゃないですよね。それは、日本の美しい心、季節を感じる気持ち、立ち居振る舞いの美しさ、そして家族や社会とのつながりまでを映し出す、まさに「文化の入れ物」なんです。

残念ながら、今の日本では、毎日着物を着る人はとても少なくなってしまいました。そして、代々着物を「受け継ぐ人」も減ってきているのが現状です。でも、私たちは「この素晴らしい着物の文化を、未来に残していく責任がある」と強く感じています。

この章では、大切な着物を次の世代へきちんと渡すために、どんなお手入れをすればいいのか、そして着物を守り伝えるってどういうことなのかを、心温まるような気持ちでお伝えしていきます。今日からできること、一緒に考えてみませんか?

1. 着物を「残す」って、どういうこと?

1-1. それは「モノ」以上の、かけがえのない「想い」

着物には、単なる布や縫い目だけではない、持ち主の「想い」がたくさん詰まっています。

- 七五三で初めて袖を通した、あの日のお祝いの思い出。

- お母さんから娘さんへ、そしてお孫さんへと受け継がれていく、華やかな振袖に込められた愛情。

- もう会えないけれど、故郷のおばあちゃんの面影を感じる、形見の喪服に宿る温かさ。

着物は、ただの「服」ではありません。それは、時間を超えて「人生の大切な記憶」や「家族の絆」をつないでくれる、特別な存在なんです。

1-2. 日本文化の輝かしい「象徴」として

着物は、日本が世界に誇る伝統工芸のまさに「柱」でもあります。糸を織る技術、布を染める技術、美しい刺繍、複雑な絞り、キラキラと輝く箔(はく)押し…これら数えきれないほどの職人さんの技が一つになった、「総合芸術」なんです。着物の技術が受け継がれていくことは、日本の文化全体が守られていくことと、深く結びついています。

2. 次の世代に「渡せる着物」って、どんな着物?

2-1. 「状態が良いこと」は、何よりの基本

どんなに価値のある着物でも、もし虫に食われた穴がたくさん開いていたり、カビだらけだったり、色がひどくあせてしまっていたりすると、残念ながら次の世代が喜んで着ることは難しくなってしまいます。

だからこそ、日頃から「保管」「クリーニング」「染み抜き」といったお手入れを、丁寧に続けることが大切なんです。これが、「日本の美しい文化を守るための、最初の一歩」だと思ってくださいね。

2-2. 「サイズ」と「着るチャンス」も大事

昔の着物、特に戦前や戦中のものは、身長150cm前後の女性に合わせて仕立てられていることが多く、現代の女性には少し丈が短かったり、幅が合わなかったりするケースがあります。

そんな時は、ただ諦めるのではなく、「寸法直し」でサイズを合わせたり、「仕立て直し」をして現代の着方に合うように変えたりする技術を活用することも考えてみましょう。また、着物として着るのが難しい場合は、羽織や帯、さらにはバッグなどの小物に「リメイク」して、別の形で楽しむことも可能です。

3. 着物を「長期保管」するための、とっておきの方法

3-1. 着物の大敵は「湿気」「虫」「光」!

着物を長く大切にする上で、特に気をつけたい「3つの大敵」があります。

- 湿気(しっけ) → カビが生える、生地が黄ばむ(黄変)、嫌なニオイがつく原因になります。

- 虫(むし) → ウールや絹の繊維は虫の大好物!穴を開けてしまう「虫喰い」の被害に遭います。

- 光(ひかり) → 特に紫外線は、着物の染料を分解し、色あせや生地の劣化を早めてしまいます。

3-2. 着物が喜ぶ!理想的な保管場所の条件

着物をしまっておく場所は、こんな環境が理想的です。

| チェックする項目 | こんな場所が理想! |

|---|---|

| 湿度 | 50%前後:湿気が少なすぎると生地が乾燥しすぎ、多すぎるとカビの原因になります。 |

| 温度 | 20℃以下:高温は着物の劣化を早めます。涼しい場所を選びましょう。 |

| 光 | 完全に光を遮る:直射日光はもちろん、蛍光灯の光も避けられる場所がベストです。 |

| 通気(つうき) | 桐(きり)ダンス:桐は湿気を調整してくれる優れもの。もしなければ、通気性の良い和紙の「たとう紙」に包んで、風通しの良い場所に。 |

3-3. たとう紙の交換と「虫干し」は必須!

- たとう紙(文庫紙)は、半年に一度〜1年に一度、新しいものに交換しましょう。古い紙は湿気を吸い込んでいることがあり、そのままにしておくとカビの原因になることがあります。

- 「虫干し(むしぼし)」を年2回行うのが理想です。湿気の少ない、よく晴れた日が2〜3日続いた日の午前中から午後の早い時間にかけて、風通しの良い室内(窓を開けるなど)で着物を広げて陰干しします。直接日光が当たらないように注意してくださいね。

- ビニールカバーは絶対にNGです!クリーニングから返ってきた時にビニールがかかっていることがありますが、そのままにしておくと湿気がこもってしまい、カビや変色の大きな原因になります。すぐに取り外して、たとう紙に包み直しましょう。

4. 着物を長持ちさせる!年間メンテナンス計画

着物のお手入れは、一度だけではなく、季節ごとに意識して行うのが理想です。一年のケアスケジュールを立ててみましょう。

| 時期(目安) | おすすめのケア内容 |

|---|---|

| 1月 | お正月など、冬のイベントで着物を着た後は、汗や汚れをチェックし、必要なら「汗抜きクリーニング」を検討しましょう。 |

| 2月 | タンスや衣装箱に入れている防虫剤を新しいものに交換しましょう。また、この時期は空気が乾燥しているので、「虫干し」(第1回目)をするのに適しています。 |

| 4月 | 夏物以外の着物をしまう前に、一度着用した着物は「丸洗い」を依頼しておくと安心です。 |

| 6月 | 梅雨に入る前に、着物を保管している場所に除湿剤を補充したり、風通しを良くしたりして、湿気対策を徹底しましょう。 |

| 8月 | お盆などで夏用の着物を着用した後は、汗をかいていることが多いので、できるだけ早く応急処置(乾いた布で汗を拭き取るなど)をし、しっかり乾燥させましょう。必要ならプロの「汗抜き」へ。 |

| 10月 | 空気が乾燥してくる秋の時期に、再び「虫干し」(第2回目)を行います。夏の間こもっていた湿気をしっかり取り除きましょう。 |

| 12月 | 年末の大掃除のついでに、着物も一枚一枚広げて点検しましょう。シミやカビがないか、防虫剤が残っているかなどを確認します。 |

5. シミ抜き・色補正で、着物が「甦る」感動を!

5-1. 「古いシミは落ちない」って本当?

よく「昔のシミはもう落ちないんでしょ?」と聞かれますが、答えは「落ちる場合もあるし、残念ながら完全には落ちない場合もある」です。

- 長い年月が経ってしまった黄ばみ(黄変)

- 油分が酸化して固まってしまったシミ

- 一度汗抜きが不十分で、後から再び浮き出てきた変色

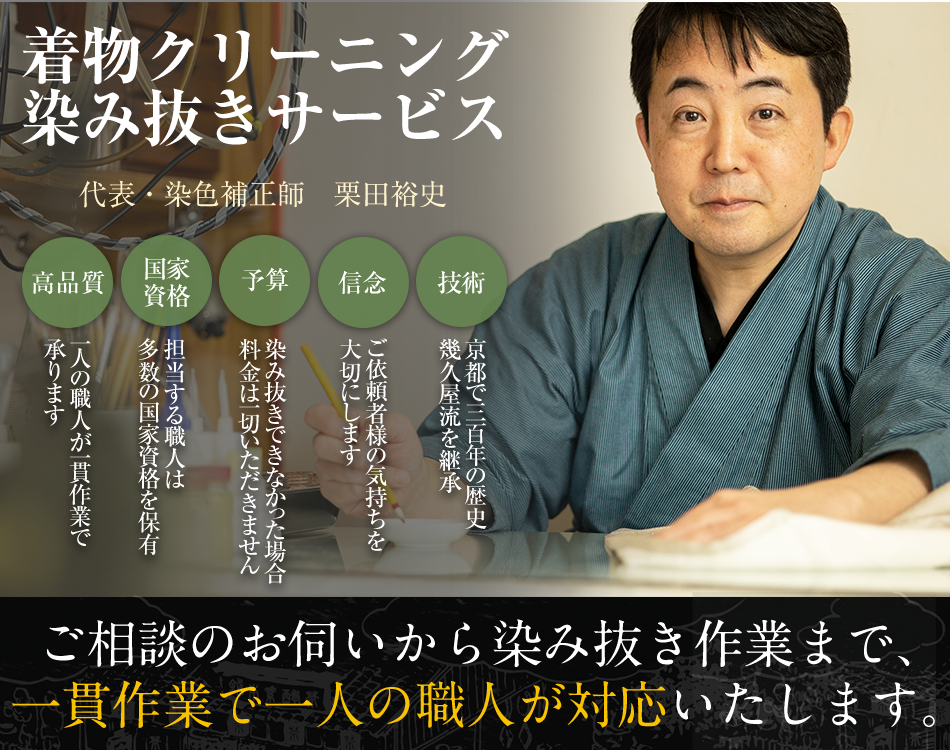

これらは、普通のクリーニングではなかなか除去できません。しかし、着物専門の染み抜き職人さんであれば、特別な技術を使い、さらに「色補正」や「染色補正」という、色が薄くなった部分を元の色に近づける技術を組み合わせることで、見た目には「ほとんど分からない」くらいまでシミを回復させられることがあります。諦める前に、ぜひ専門家に見てもらいましょう。

5-2. 「自分でシミ抜き」は、とても危険な行為!

インターネットには「家庭でできるシミ抜き法」がたくさん紹介されています。でも、その多くは、着物のデリケートな素材や特殊な加工を無視した、一般的な情報に過ぎません。

ご自身で無理にシミ抜きをしようとすると、シミを広げたり、生地を傷めたり、色をにじませたりと、かえって取り返しのつかないダメージを与えてしまうリスクが非常に高いです。着物は高価で大切なものですから、正しい判断ができるプロに任せるのが、間違いなく最良の方法です。

6. 着物を「譲る・受け継ぐ」時に、準備しておくこと

6-1. 「残すこと」を前提に、着物を整えておこう

着物を次の世代に引き継ぐ予定があるのなら、事前にしっかりと準備をしておきましょう。

- 長期間保管する前には、必ず「丸洗い」と「染み抜き」をして、きれいな状態にしておくこと。必要であれば「仕立て直し」も検討しましょう。

- もしサイズが合わない着物でも、無理に手放す必要はありません。「羽織」や「帯」に作り替えたり、バッグや小物に「リメイク」したりと、用途を変えて活用する方法もあります。

- 着物を譲る際には、新しい「たとう紙」に包み、正しい保管方法の説明書を添えて渡してあげると、受け取った方も安心して大切にできます。

6-2. 「着ない着物」も、工夫次第で活かせる!

「もう着る機会がないけど、捨てるのはもったいない…」そんな着物も、アイデア次第で素敵に生まれ変わらせることができます。

- おばあちゃんから受け継いだ家紋入りの着物などを、額に入れてインテリアとして飾る。

- 袖の部分だけを切り取って、お茶席で使う袱紗(ふくさ)や、食卓を彩るランチョンマットに仕立て直す。

- 帯の美しい柄を活かして、おしゃれなクラッチバッグや、がま口ポーチにリメイクする。

「着ないけど、捨てない」という工夫こそが、日本の着物文化を形を変えてでも未来へとつなぐ、大切な方法なんです。

7. 子どもたちに着物を「体験」させることの重要性

7-1. 子どもや孫に「着せる」という経験

七五三や、小学校・中学校の入学式、卒業式といった人生の節目で、子どもや孫に着物を着せてあげることは、彼らにとって「着物に触れる最初の、そして最も大切な機会」となります。

ただ着せるだけでなく、苦しくないように着付けをしてあげたり、「似合うね」「素敵だね」といった温かい言葉をかけてあげたりすることで、着ることの楽しさや特別感を心に残すことができます。その経験が、将来的に着物への興味や関心へとつながっていくことでしょう。

7-2. 学校や地域と協力して「着物に触れる機会」を増やす

- 学校の授業で、和装体験を取り入れてもらう。

- 地域で開催される和文化イベント(お祭り、茶道体験など)に積極的に参加し、着物を着ていく。

- 成人式で振袖を着る機会が少ない若者向けに、地域が主体となって振袖の無料レンタルや着付け体験会などを企画する。

このような活動を通じて、着物がもっと身近な存在になり、文化として継承されていくきっかけが生まれます。

8. 着物産業の未来を「応援」する私たち

8-1. 職人さんの高齢化と、技術の継承問題

着物を作る職人さんや、お手入れをする加工職人さんの多くが、高齢化の進んでおり、その高い技術を次の世代に伝えるのが非常に難しくなっているのが現状です。

だからこそ、私たちが着物を大切にして、プロの職人さんに修理や手入れを依頼することは、「着物の文化」だけでなく、「日本の大切な産業」そのものを守り、支援することに直結するんです。

8-2. 私たちにできる「応援」の形

- 新しい着物や、リサイクル・アンティークの着物を購入する:着物を手に入れることは、着物産業を直接的に支えることになります。

- 着物関連の職人展や催事に足を運ぶ:職人さんの技術を間近で見たり、直接話を聞いたりすることで、着物の魅力を再発見できます。

- SNSやブログなどで、あなたが着物を着る様子を発信する:着物を着る楽しさを広めることで、着物に関心を持つ人が増えるかもしれません。

- 着物のシミ抜きや修理、丸洗いなどを、着物専門のプロに依頼する:これが職人さんの技術を直接的に支え、維持していくことにつながります。

9. 「100年着られる衣服」という、着物のすごさ

着物は、化学繊維の服とは違い、素材が本物(絹など)で、きちんとお手入れさえすれば、なんと親から子、そして孫の代まで、文字通り「100年以上も着られる衣服」なんです。これって、考えてみれば本当にすごいことですよね。

流行に合わせてすぐに使い捨てるものではなく、時間を超えて価値を持つものとして着物を未来に残していくには、ただしまっておくだけでなく、「大切に使いながら、お手入れをして残していく」という意識がとても大切になります。

まとめ:私たちの手で、この美しい着物文化を未来へ!

最後に、もう一度伝えたいことがあります。着物は、本当にただの「衣服」ではありません。

- 私たち日本人の繊細な感性が詰まったもの。

- 世界に誇る伝統技術の結晶。

- 家族の喜びや悲しみ、大切な日々の記憶が刻まれたもの。

- 着ることで、自然と美しい立ち居振る舞いや所作が身につく道具。

- 人生の大切な節目を華やかに彩ってくれる、特別な装い。

こうしたすべての価値が、着物の一枚一枚にぎゅっと詰まっているんです。

この素晴らしい着物文化を、私たち自身の手で次の世代へと受け継いでいくために、まずは「今、あなたの目の前にある大切な一着を、心を込めてお手入れする」ことから始めてみませんか?

今日からあなたが守り、大切にされた着物が、きっと50年後、100年後の誰かを、きっと笑顔にしてくれるはずです。未来の誰かのために、あなたの大切な着物ケア、一緒に頑張っていきましょう!