家庭用洗濯機が「一家に一台」に!そしてクリーニング文化の広がり

昭和50年代(1975年頃)から平成の初め(1990年代前半)にかけて、日本の一般家庭に洗濯機と乾燥機が、ものすごい速さで普及しました。「一家に一台」が当たり前になった、と言ってもいいでしょう。洗剤を作るメーカーさんの技術もどんどん進化し、「家で洗濯する」という行動が、私たちの暮らしにとって、ますます身近で簡単なものになりました。こうして、毎日の洗濯は、完全に「家庭の中で完結するもの」として定着していったのです。

一方で、洋服のクリーニング業界も、この時期に大きく成長しました。「当日仕上げ」という、朝出して夕方には受け取れる便利なサービスや、家まで取りに来てくれる「宅配クリーニング」など、お客様にとっての「便利さ」を追求したサービスが、日本中で展開されるようになりました。クリーニング店の数も飛躍的に増え、駅の近くや住宅街のあちらこちらで、私たちの生活に寄り添う「町のクリーニング屋さん」が当たり前のように見られるようになったのです。

このような大きな流れは、洋服だけでなく、着物のお手入れにも影響を及ぼしました。これまでは、大切な着物は、悉皆屋(しっかいや)さんという専門家に依頼して、手間暇かけて丁寧に「洗い張り(あらいはり)」を行うのが普通でした。しかし、この頃から、「着物もクリーニングに出す」という行動が、だんだんと一般的になっていきました。そして、「着物をほどかずに、そのまま丸ごと洗えますよ!」と宣伝する「丸洗い(まるあらい)対応」のクリーニング店が登場するようになったのです。これは、悉皆屋さんによる伝統的な技術とは異なる、全く新しい着物のお手入れ方法でした。

この時代は、まさに「洗濯」という行為が、昔の「手作業で、時間と手間をかけるもの」から、「機械で、スピーディーに、手軽に済ませるもの」へと、大きく変化した転換期だったと言えるでしょう。

着物の「丸洗い」という、新しいお手入れの常識

着物のクリーニングにおいて、この昭和後期から平成にかけて特に注目されるようになったのが、「丸洗いサービス」です。これは、着物を一度も解かずに、洋服と同じように、「ドライクリーニング」という方法で処理するもので、着物のお手入れの歴史においては、非常に新しい手法でした。

ドライクリーニングは、水を使わずに、石油系の特別な液体(溶剤)を使って汚れを落とします。この方法だと、着物が水に濡れて縮んだり、形が崩れたりするのを最小限に抑えることができるため、着物にとっては画期的なお手入れ方法だと考えられました。特に、ポリエステルなど水に強い素材でできた「洗える着物」や、訪問着(ほうもんぎ)や振袖(ふりそで)などの裏地に化学繊維が使われている着物には、とても有効な方法とされました。

この「丸洗い」の登場は、着物のお手入れのハードルを大きく下げました。着物を解いて洗い張りをするには、時間もお金もかかりますし、その後の仕立て直しも必要でした。でも、丸洗いなら、洋服と同じように「クリーニングに出すだけ」で済むため、「着物のお手入れは面倒」というイメージを変えるきっかけになったのです。

しかし、この丸洗いにも、いくつか注意しなければならない点、つまりデメリットがありました。

- 汗や水溶性の汚れには効果が薄い:ドライクリーニングは油性の汚れには強いのですが、水に溶ける性質の汚れ(汗や飲みこぼしなど)には、あまり効果がありません。これは、水を使わないから仕方がないことですね。

- 刺繍(ししゅう)や箔(はく)など、飾りの部分が剥がれたり、染めた部分がにじんだりする可能性がある:特に古い着物や、繊細な加工が施されている着物の場合は、ドライクリーニングの機械の圧力や、溶剤の種類によっては、せっかくの加工が傷んでしまうリスクがありました。

- シミが残る、または広がるリスクがある:ドライクリーニングではシミの種類によっては落ちないだけでなく、油溶性の汚れと一緒に水溶性のシミが全体に広がってしまう、という思わぬトラブルが起こることもありました。

そのため、丸洗いはあくまでも「表面についた軽度な汚れを取るための一時的な処置」であり、着物の根本的なメンテナンスとして、汗抜きやシミ抜き、部分洗いといった、より専門的なお手入れが必要だという認識が、徐々に人々の間に広まっていきました。「丸洗いに出せば、何でもきれいになるわけではない」ということを、多くの人が経験から学ぶことになったのです。

「洗える着物」と「おうちで使える洗剤」が登場!

平成時代の中頃以降になると、ポリエステルなどの化学繊維を使った「洗える着物」が、新しい商品として大きな注目を集めるようになりました。これらの着物は、家庭用の洗濯機で簡単に洗うことができるため、茶道や日本舞踊など、日常的に着物を着る機会がある女性たちから、絶大な支持を得ていきました。気軽に着物を着られることで、レンタル着物の選択肢が増えたり、普段使いの着物として定着したりと、着物がより身近な存在になっていったのです。

この「洗える着物」の普及を後押ししたのは、家庭で使える「着物専用洗剤」や「柔軟剤」、そして手洗い用のネットなど、自宅で簡単にお手入れができるように補助してくれる製品が、たくさん登場したことも大きく影響しています。着物専門店や、インターネットの通販サイトでは、「おしゃれ着洗い」の洗剤の隣に「着物用」と書かれた洗剤が並んだり、「縮みにくい加工ができる洗剤」などが販売されるようになりました。これにより、「着物を自分で洗濯するなんて、難しそう…」と思っていた人たちの、心理的なハードルが大きく下がっていったのです。

誰もが気軽に「自宅で着物のお手入れができる」ようになったことは、着物愛好家にとって、画期的な出来事でした。これにより、着物をより日常的に、気兼ねなく楽しめるようになったのは間違いありません。

技術革新と職人さんの「逆襲」—「目には見えない手仕事」の価値が見直される

洗濯機やドライクリーニングの機械化が進み、効率重視のクリーニングが主流になっていく中で、不思議なことに、改めて「職人さんの手作業の価値」が見直される動きも出てきました。機械ではできない、「人の目」と「熟練の技術」が必要不可欠であるという事実が、再評価され始めたのです。

特に、大量生産が難しいデリケートな着物や、美しい染め物、複雑な刺繍(ししゅう)が施された着物のお手入れには、やはり機械では限界がありました。職人さんの長年の経験と勘がなければ、大切な着物を完璧に美しく蘇らせることはできません。

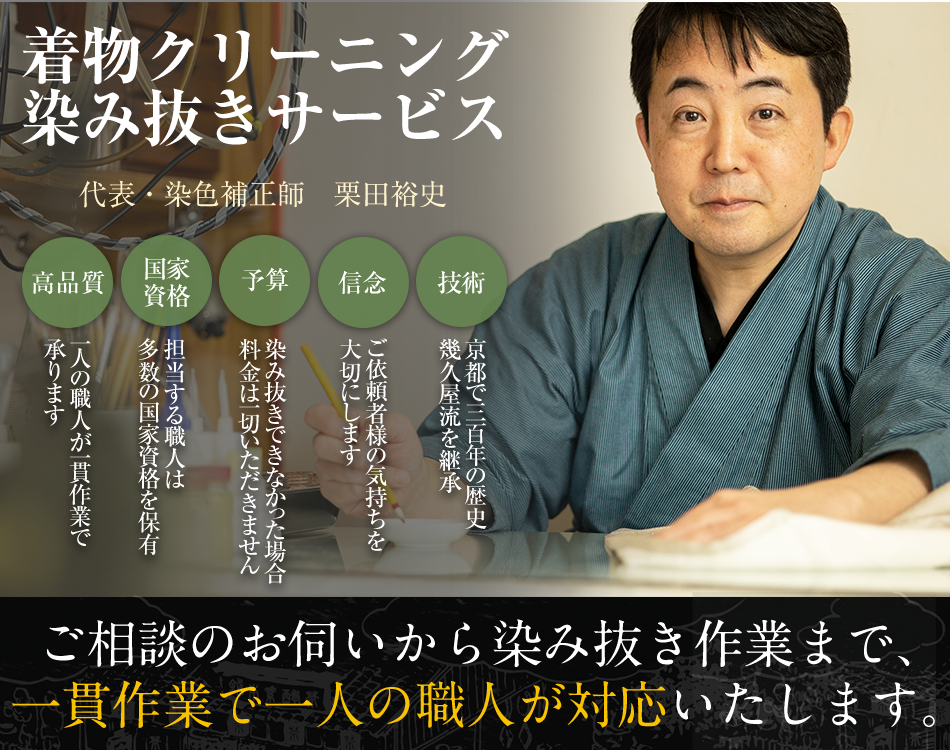

平成の後半になると、テレビや雑誌などのメディアで、「染み抜き専門店」や「着物洗いの名人」といった肩書きを持つ職人さんたちが取り上げられるようになりました。一つとして同じものがない着物のシミ抜き、微妙な色の調整(色合わせ)、そして長い年月が経ってしまった黄ばみ(黄変)を取り除く技術など、熟練の職人技に再び注目が集まったのです。

さらに、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)やYouTube(ユーチューブ)などのインターネット上の動画サイトでは、職人さんが実際にシミ抜きをしている様子や、着物をほどいて洗い張りを行う工程を公開するようになりました。これにより、これまで一般の人には知られることのなかった職人さんの技術が、「目に見える形」で評価されるようになり、着物を依頼する側の理解も深まっていったのです。これは、職人さんたちが、自分たちの技術の素晴らしさを広くアピールする「逆襲」とも言える動きでした。

「自分で洗う」か、「プロに任せる」か?二つの道に分かれた着物のお手入れ

このように、昭和後期から平成の時代は、着物のお手入れにおいて、「自分で家で洗う文化(セルフケア)」と、「職人さんに任せる文化(プロに依存)」が、明確に二つの道に分かれた時代でもあります。

- 普段使いのポリエステル製などの化学繊維の着物:これらは、多くの場合、自宅の洗濯機で手軽に洗うことができるようになりました。気軽に楽しむための着物として、自分で管理する「セルフケア」が定着しました。

- 正絹(しょうけん:本物の絹)や、結婚式で着るような高級な着物、思い出の詰まった大切な着物:これらは、やはり専門の悉皆屋さんや、腕の良いクリーニング店に依頼するようになりました。プロの技術に頼る「プロ依存」の形です。

この二極化によって、着物の扱い方そのものが、これまで以上に多様になりました。「日常的に気軽に着物を楽しむために、自分で管理する」という層と、「何十年も着物を大切にして、一生ものとしてきちんと保存したい」という層が、それぞれ異なるアプローチで、着物と向き合うようになったのです。着物との付き合い方に、大きな選択肢が生まれた時代と言えるでしょう。

インターネットと「情報の大洪水」—正しい情報と危険な方法の見分け方

そして平成の時代には、インターネットが急速に普及し、情報があふれる「情報の洪水」時代が到来しました。着物のお手入れやシミ抜きの情報も、パソコンやスマートフォンの検索で、すぐに手に入れられるようになったのです。これにより、着物の知識がほとんどない初心者でも、手軽に「着物の洗い方」や「シミの落とし方」を調べることができるようになりました。

しかし、ここには大きなリスクも潜んでいました。インターネット上には、残念ながら間違った情報や、着物を傷つけてしまう危険な方法もたくさん出回っていたからです。実際に、ネットの情報だけを頼りに、自己流でシミ抜きをしてしまい、大切な着物を台無しにしてしまうケースが数多く報告されるようになりました。

このような時代背景の中で、本物のプロである染み抜き職人さんや悉皆屋さんの役割は、ますます重要性を増していきました。彼らは、「正しい知識を世の中に発信する」役割や、困っている人の「相談窓口」としての機能を果たすことで、着物を守り、文化を継承していく上で、欠かせない存在となっていったのです。情報が多すぎる時代だからこそ、本物の専門家の価値が輝いた、とも言えますね。

まとめ:技術の進化で、着物のお手入れが「選べる」時代に!

昭和後期から平成にかけての時代は、着物を取り巻く環境に、本当に大きな変化が起きた時代でした。機械による「丸洗い」の登場、「洗える着物」の普及、家庭で使える着物専用洗剤の開発など、私たち自身で着物をお手入れする「セルフケア」の手段が、これまで以上に豊富になりました。その一方で、大量生産や機械化が進む中で、職人さんによる「高度な手作業の技術」も、その価値が改めて評価されるようになったのです。

この時代を経て、着物のお手入れ文化は、まさに「自分で選べる」ものへと変化しました。普段着の着物は自分で洗うか、それとも大切な着物はプロに任せるか。着物の用途や素材、そしてその着物に対する思い入れに応じて、最適な方法を選ぶことが、新しい着物との付き合い方の「常識」となっていったのです。

皆さんは、ご自宅で着物のお手入れをしたことがありますか? それとも、プロに依頼していますか? どちらを選んだとしても、大切な着物を守る気持ちが、文化を未来へつなぐ第一歩ですね。