ドライクリーニングが、もっと「優しく」「賢く」なった!

20世紀の終わり頃から21世紀にかけて、石油などを使って汚れを落とす「ドライクリーニング」の技術は、驚くほど進化しました。特に着物のクリーニング業界では、これまで使われていた石油系の溶剤(汚れを溶かす液体)から、環境にも着物にももっと優しい、新しい種類の溶剤へと切り替えが進んでいます。例えば、「フロンガスを使わないタイプ」や、「炭化水素系(たんかすいそけい)」、そして最近では「シリコーンベース」といった、匂いも少なく、デリケートな素材にも安心な溶剤が使われるようになりました。

これらの新しい溶剤は、絹(きぬ)や、金箔(きんぱく)が貼られた部分、繊細な刺繍(ししゅう)が施された着物など、特にデリケートな素材に対しても、安全性がぐんと高まりました。これにより、着物をほどかずに丸ごと洗う「丸洗い」ができる可能性が、格段に広がったのです。

さらに、クリーニングの機械の技術も進化しました。洗う時の「温度をきちんと管理する技術」や、溶剤の中にたまる「静電気(せいでんき)を取り除く技術」、そして、洗い終わった後に「蒸気(じょうき)を使って優しくケアする技術」などが取り入れられたことで、着物が縮んだり、形が崩れたり、色が落ちてしまったりするリスクが、以前に比べて大幅に少なくなっています。

これは、単に汚れを落とすだけでなく、着物の「風合い」(手触りや見た目の質感)を大切にしながらお手入れするという、日本の着物文化ならではのこだわりが、最先端の技術と結びついた結果と言えるでしょう。昔の職人さんが手作業で大切に扱っていた着物を、現代の技術が、より安全に、そして効率的に守れるようになったのです。

「ウェットクリーニング」って何?水で洗う、もう一つの賢い方法

ドライクリーニングの進化と並んで、近年注目されているのが、水を使って洗う「ウェットクリーニング」という技術です。

「え、着物を水で洗うの?」と驚く方もいるかもしれませんが、これはただの「水洗い」ではありません。繊維(せんい)にとても優しい特別な中性洗剤を使い、さらに温度や湿度などが厳しく管理された特別な機械を使って洗います。これにより、着物が縮んだり、色移りしたりするリスクをぐっと減らしながら、ドライクリーニングではなかなか落としきれない「汗ジミ」や「水溶性の汚れ」(水に溶ける性質の汚れ、例えば飲みこぼしなど)に対応できるようになったのです。

特に、現代の悉皆(しっかい)屋さんや、昔ながらの技術を受け継ぐ老舗(しにせ)のクリーニング店では、このドライクリーニングとウェットクリーニングを、着物の汚れの種類や素材に合わせて、賢く使い分けています。例えば、油性のシミと水性のシミが両方ついている場合や、全体的に汗汚れが気になる場合には、まずドライクリーニングで油汚れを落とし、その後にウェットクリーニングで水溶性の汚れをきれいにするといった、「二段階の洗浄」を行うこともあります。

このように、二つの異なる洗浄方法を使いこなすことで、着物のメンテナンスの精度は、飛躍的に向上しました。これにより、お客様の大切な着物を、より長く、美しく保つことが可能になったのです。まるで、着物の「総合病院」のように、どんな症状(汚れ)にも対応できる専門性が確立された、と言ってもいいでしょう。

職人技が光る!「シミ抜き」の技術が、ここまで高度になった!

着物クリーニングの中で、最も職人さんの腕の見せ所であり、まさに「職人技が光る」のが、「部分洗い」や「染み抜き」の技術です。

近年では、単に経験や勘に頼るだけでなく、「pH調整剤」(液体の酸性・アルカリ性を調整するもの)や「酵素処方剤」(汚れを分解する酵素の力を使うもの)、さらには「酸化還元(さんかかんげん)技術」(化学反応でシミを分解するもの)など、科学的な根拠に基づいた、非常に高度な特殊な溶液が使われるようになりました。

今のシミ抜きは、シミの種類(油性か水性か、時間の経過はどうかなど)や、着物の素材、そして繊細な染めや刺繍などの装飾(飾り)に応じて、最適な薬剤をその場で調合するという、まるでオーダーメイドのような形で進められます。これを「オーダーメイド型染み抜き」と呼びます。

お客様からお預かりした着物のシミに対し、職人さんはまず、小さな顕微鏡やUVライト(紫外線ライト)を使って、それぞれのシミがどんな性質を持っているのかを、じっくりと確認します。シミの種類がわかったら、目立たない場所で薬剤の「反応テスト」を行い、着物の生地や色に影響がないかを確認します。その後、マイクロスティック(極細の棒)のような特別な道具を使い、シミの部分だけをピンポイントで、まるで外科手術をするかのように精密に洗浄していきます。シミが取れたら、最後に再び蒸気処理をしたり、長年の経験で培われた「匠のプレス技術」で、着物の風合いを整えて、シミ抜きは完了です。

この一連の作業は、単なる汚れ落としではなく、まさに「着物を診察し、治療する」ような、非常に専門的で繊細な技術の集大成です。どんなシミでも諦めずに、大切な着物を蘇らせる職人さんの技術は、まさに芸術の域に達していると言えるでしょう。

色あせも、もう怖くない!「再染色」と「色合わせ」のすごい進化

着物の「洗い張り(あらいはり)」と、その後の「再染色(さいせんしょく)」の技術も、大きく進化しています。

以前は、職人さんの「勘」(経験に基づく直感)に頼って染料の色を調整していましたが、現在では「色差計(しきさけい)」(カラーアナライザーとも呼ばれます)と呼ばれる、色の違いを正確に測れる機械が使われるようになりました。この機械を使うことで、色の「色相(しきそう)」(赤っぽい、青っぽいなど)、「彩度(さいど)」(色の鮮やかさ)、「明度(めいど)」(色の明るさ)を、細かく数値で測ることができるようになったのです。これにより、着物の色に最適な染料(せんりょう)の配合(まぜ方)を、科学的に正確に決められるようになりました。

この技術のおかげで、長く着ていて色が少しあせてしまった着物や、部分的に色がまだらになってしまった着物でも、元の柄に忠実な、美しい色合いをもう一度取り戻せるようになってきています。

さらに、「補色(ほしょく)」(色を足して補うこと)や「補修(ほしゅう)」(直して補うこと)の技術も進化しています。例えば、小さな虫食い穴や、生地の傷みがある場合でも、ほとんど目立たないように、元の生地と同じような織り方や色で補修できるようになりました。これは、着物の個性や、その着物が持つ「価値」を守る上で、非常に重要な工程として、その専門性がますます高まっています。また、市場に出回ることが少ない希少価値のある帯や反物(たんもの:着物になる前の布)なども、この高度な技術によって、美しい姿を取り戻せるようになり、文化財としての価値も守られています。

まるで、着物の「タイムカプセル」を開けて、過去の美しさを現代に蘇らせるような、感動的な技術進化です。

伝統の技「洗い張り」も、現代の技術でパワーアップ!

日本に古くから伝わる伝統的なお手入れ方法である「洗い張り(あらいはり)」も、現代の最新技術と融合することで、さらに進化を遂げています。

着物をほどいて洗う工程では、「ナノバブル水処理」という、非常に小さな泡(ナノバブル)を使った特殊な水が取り入れられています。このナノバブル水は、繊維の奥深くにまで入り込んで、これまでの洗浄では難しかったような、細かい汚れや、長い年月でできた黄ばみ(黄変)を、優しく浮かせて落とすことができます。

乾燥の工程でも進化が見られます。昔は天日干しが主流でしたが、今は「低温風による時間圧縮」という技術が導入されています。これは、低い温度の風を当てることで、着物を傷めずに素早く乾かすことができる技術です。さらに、「湿度制御」という、周りの空気の湿度をコントロールする技術も導入され、洗い張りをした着物が縮んでしまうのを防ぐことができるようになりました。

これはまさに、昔ながらの職人さんの「勘と技」に、最新の「科学」が組み合わさった、「ハイブリッド化」が進んでいる証拠です。伝統の技術を大切にしながら、より良い品質、より安全なお手入れを提供できるようになってきたのです。

「安心」を提供する!クリーニングの品質チェックの導入

クリーニングが終わった後の工程では、品質を一定に保ち、お客様に「安心」と「満足」を提供するために、様々な品質チェックが標準的に行われるようになりました。例えば、着物の生地がどれくらいの硬さになったかを確認する「生地の硬度(こうど)試験」や、色がどれくらい変化したかを数値で測る「色差測定(しきさそくてい)」、さらに生地がどれくらい丈夫になったかを測る「耐摩耗(たいまもう)テスト」などが行われています。

特に、とても高価な着物や、お客様にとって思い入れの深い大切な着物向けには、「クリーニング証明書」が発行されるサービスも増えました。この証明書には、その着物がどんな技術で処理されたのか、どのシミをどのように落としたのか、といった情報が細かく記録されます。これは「トレーサビリティ体制」と呼ばれ、お客様が安心して着物を預けられるように、透明性を高めるための取り組みです。

お客様は、この証明書を見ることで、自分の大切な着物がどのように扱われたのかを具体的に知ることができ、より信頼してサービスを利用できるようになりました。クリーニング業界全体で、「品質」と「安心」を重視する姿勢が強まっている証拠と言えるでしょう。

「資格制度」や「教育」で、着物クリーニングのプロが育つ!

クリーニング業界全体で、着物クリーニングの技術を持つ職人さんのために、専門の「資格制度」が整備されるようになりました。

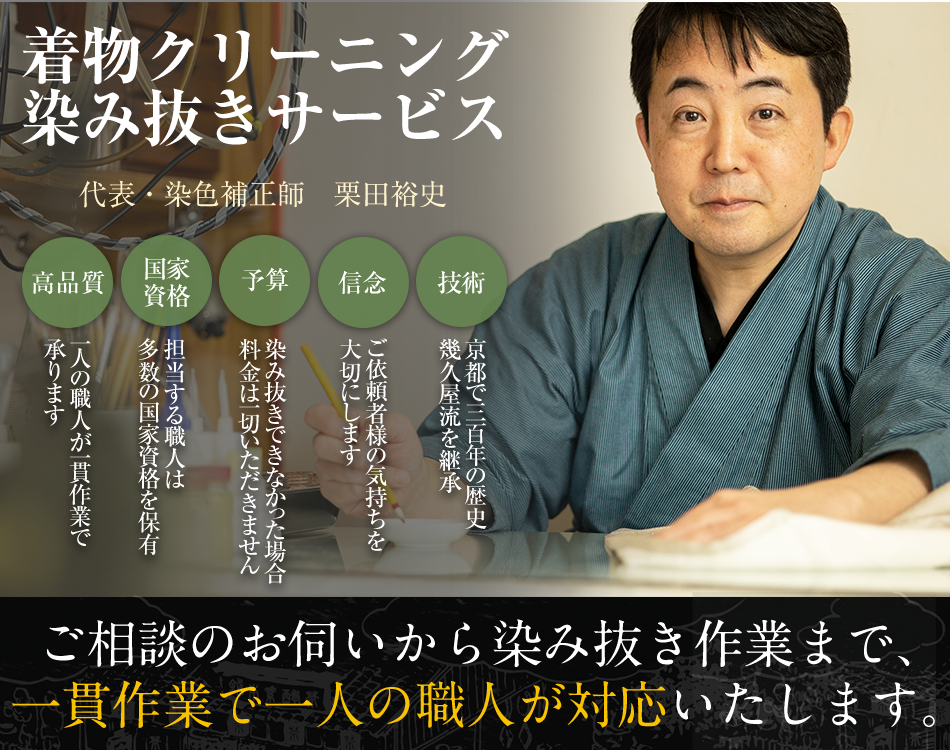

例えば、日本クリーニング技能士協会が認定する「一級技能士(いっきゅうぎのうし)」という国家資格があるほか、「染み抜き技術認定制度」や、着物の色を直す専門家である「色彩補修(しきさいほしゅう)技術士」といった、より専門的な資格も普及してきました。

また、専門学校や通信講座などでも、着物のお手入れに関する専門知識や技術を、体系的(きちんと順序立てて)に学べるようになっています。これにより、クリーニング業界は、これまでのような「職人の勘と経験に頼る」という「経験主義」から、「科学的な知識と、制度に裏打ちされた専門性」へと大きくシフトしました。

これは、着物クリーニングにおける「プロフェッショナル」(専門家)を育てるためのしっかりとした基盤が整いつつあることを意味しています。若い世代が、着物のお手入れを将来の仕事として安心して選べるような環境が、少しずつですが、着実に整備されてきているのです。

AIやITでシミを診断!未来のお手入れサポートツール

さらに近年では、IT(情報技術)やAI(人工知能)といった最新の技術が、着物クリーニングの現場でも活用され始めています。

- 顕微鏡(けんびきょう)で撮ったシミの画像をAIが診断:シミの種類や深さを、AIが素早く判断してくれるシステムが開発されています。

- 生地を識別するツールとして、機械学習を使った分類システム:着物の素材が何かを、機械が自動で判別してくれる技術です。

- スマートフォンで写真を撮るだけで、簡単にシミを診断してくれるアプリ:お客様が自分で撮ったシミの写真を送ると、専門家がおおまかな診断や見積もりを出してくれるサービスも登場し始めています。

これらのデジタルツールは、職人さんの判断をサポートしたり、お客様からの問い合わせに対して、より正確でスピーディーな対応(初期顧客対応)を可能にしたりするために活用されています。オンラインでの相談サービスの正確性や効率性を向上させるための、非常に重要な技術となりつつあるのです。

将来は、AIがお客様の着物のシミを診断し、最適な洗い方を提案してくれる、といったことも夢ではありません。「人の手」と「最先端の技術」が協力し合うことで、着物のお手入れは、さらに進化していくでしょう。

まとめ:科学と伝統が融合する、着物クリーニングの「輝く未来」

第8章では、昭和後期から令和にかけて、着物クリーニングの技術がどのように進化し、その専門性を確立してきたかを見てきました。

ドライクリーニングやウェットクリーニングといった機械を使った洗浄方法の進化から、職人さんの手作業による染み抜き、そして再染色(色直し)、伝統の洗い張り、徹底した品質保証、さらに専門資格制度の整備、そして最近ではITやAIによる診断支援まで、まさに「科学の力」と「伝統の技」が美しく融合した、現代の着物ケア文化がしっかりと定着しています。

これにより、着物の職人さんは、もはや「勘と経験」だけに頼る時代を卒業し、常に厳しい「品質基準」に基づいて、安定した、そして安心できるサービスをお客様に提供できる体制が整いました。これらの進化は、着物が単なる「服」としてだけでなく、「生きた文化遺産」として、次の世代へと大切に引き継がれていくための、非常にしっかりとした土台となっています。

あなたの家のタンスに眠っている大切な着物も、きっと現代の素晴らしい技術で、また輝きを取り戻せるはずです。

今回で、着物と「洗い」の文化の旅は終わりです。皆さんは、この長い歴史の中で、どんなことが一番印象に残りましたか?