着物が世界で大注目!海外で広がる「和」の美しさ

21世紀に入り、日本の着物は、「おしゃれで高級な日本のファッション」として、世界中で改めて評価されるようになりました。パリやミラノ、ニューヨークといった、世界のファッションをリードする都市では、着物のデザインや考え方を取り入れた服を作るデザイナーさんが登場し、日本発の「きものブランド」が、積極的に海外の市場に進出しています。

このような流れを受けて、海外で着物を楽しむ外国人の皆さんも、どんどん増えています。日本に観光に来た時に、着物をレンタルしたり、気に入った着物を買ったりして、自分の国に持ち帰る人が多くなりました。しかし、このような嬉しい広がりの中で、新しい困りごとも生まれてきました。それは、「海外では、着物をきちんと手入れできるクリーニング技術が、まだまだ足りていない」という問題です。

例えば、海外のパーティーで着物を着た後や、海外の日本文化イベントで活躍した後に、「この着物、どこで洗えばいいんだろう?」と困ってしまう人は少なくありません。普通の洋服のクリーニング店では、着物の特殊な素材や縫い方、繊細な飾りに対応できないことがほとんどだからです。着物は単なる服ではなく、「生きている芸術品」のようなもの。だからこそ、特別なお手入れが必要なんです。

この章では、着物のお手入れがどのように世界に広がり、そして環境に優しい「サステナブル」な方法へと進化しようとしているのかを、詳しく見ていきましょう。

「着物のお手入れ」を世界に広めるための壁と、その可能性

着物は、洋服とは全く違う素材が使われていたり、特別な縫い方をしていたり、さらに刺繍(ししゅう)や金箔(きんぱく)といった繊細な飾りが施されていたりします。そのため、海外にある普通のクリーニング店では、着物の扱いがとても難しいのが現状です。

例えば、着物の主要な素材である「絹(きぬ)」は水にとても弱いため、水で洗うと縮んでしまうことがあります。また、ドライクリーニングでも、汗ジミ(水溶性の汚れ)や、時間が経った油染みには対応できない場合があります。さらに、刺繍や金箔が使われている着物の場合は、クリーニングの過程で剥がれてしまわないように、特別な保護が必要になります。こうした技術や知識は、日本の職人さんが長年培ってきた、非常に専門的なものなのです。

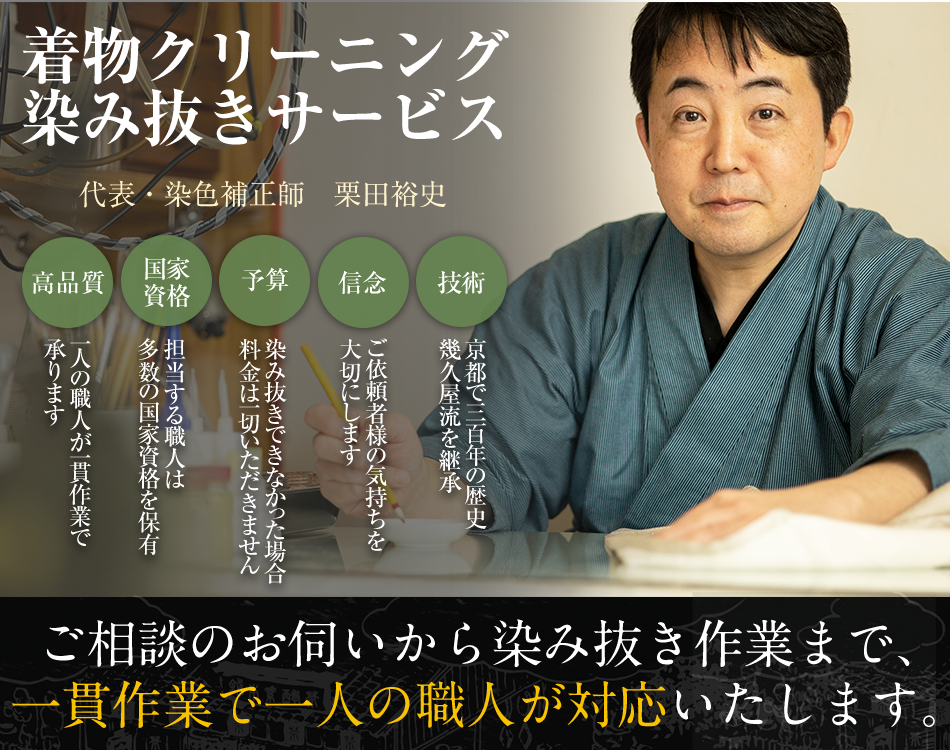

このような状況の中で、日本国内の、着物クリーニングの熟練(じゅくれん)職人さんたちが、「国際対応サービス」を始めるようになりました。これは、海外にいるお客様から、郵送で着物を送ってもらい、日本の専門技術で一つ一つ丁寧にクリーニングしたり、シミ抜きをしたりしてから、再び海外へ送り返すという、画期的なサービスです。

最近は、物流(物の運び方)がとても発達しましたし、「越境EC(イーシー)」(国境を越えたインターネット通販)の仕組みも整ってきたことで、このようなサービスが少しずつですが、確実に成長の兆しを見せています。海外にいながら、日本の最高の着物お手入れ技術を受けられるようになったことは、着物愛好家にとって、まさに朗報と言えるでしょう。

このサービスは、単に「物を運ぶ」だけではありません。遠く離れた日本と海外とを、「着物」という文化的な架け橋(かけはし)でつなぐ、素晴らしい試みでもあります。

「越境クリーニングサービス」って、どんなことができるの?

現在、日本の一部の悉皆屋さんや、着物専門のクリーニング業者さんでは、海外のお客様にも対応できるよう、次のようなサービスを行っています。

- 英語や中国語などで対応できるインターネットの注文フォーム:言葉の壁を越えて、海外のお客様も簡単に注文ができるようになっています。

- EMS(国際スピード郵便)やDHLといった国際的な宅配便会社との連携:世界中のどこからでも、安全かつスムーズに着物を送ったり、受け取ったりできます。

- シミの状態をスマートフォンで撮影し、オンラインで診断:お客様が自分でシミの写真を撮って送るだけで、専門家が状態を見て、アドバイスや見積もりを出してくれます。これで、いちいち日本まで着物を送らなくても、ある程度の判断ができるようになりました。

- 作業のレポートや、ビフォーアフターの写真を送ってくれるサービス:クリーニングが終わった後、どんな作業が行われたのか、シミがどれくらいきれいになったのかを、写真付きのレポートで確認できます。これにより、遠隔地にいても安心して任せられるようになりました。

これらのサービスのおかげで、海外にいながらでも、日本が誇る高度な着物メンテナンス技術を利用できる環境が、少しずつ整ってきました。特に、アメリカのロサンゼルス、フランスのパリ、シンガポール、オーストラリアのシドニーなど、着物を愛する人が多く住む都市では、こうしたサービスのニーズが非常に高まっています。

将来的には、海外の主要都市に、日本の着物クリーニングの提携店(パートナー店)を開設したり、日本の職人さんが海外へ出張して、直接お手入れをするようなサービスも検討されています。これは、日本の素晴らしい着物文化が、国境を越えて、さらに深く世界に根付いていくための大きな可能性を秘めていると言えるでしょう。

例えば、海外の美術館で日本の着物の展示会が開かれる際などにも、こうした専門的なお手入れ技術が必要とされる場面が増えており、着物が持つ「芸術品」としての価値を世界で守っていくためにも、越境クリーニングサービスは重要な役割を担っています。

世界に広げるための課題と、これからの展望

日本の着物クリーニング技術を海外に展開していくには、いくつかの難しい課題も存在します。例えば、次のような点が挙げられます。

- 現地で、日本の職人さんと同じレベルの技術を持つ人材を確保すること:着物のお手入れは、熟練の技と経験が必要です。これを海外で一から教え、育てるのは簡単なことではありません。

- 着物の素材や、作られた工程に対する海外での理解不足による、事故が起こるリスク:着物の繊細さを知らない現地のクリーニング店で、誤った方法でお手入れされてしまい、着物が傷んでしまうといった事故を防ぐ必要があります。

- 保険や保証の制度が、国によって大きく異なること:万が一、着物に何かあった場合の補償について、国ごとに異なる法律や制度に対応しなければなりません。

- 料金の仕組みを、それぞれの国に合わせて調整することや、税関(ぜいかん)を通る手続きが複雑であること:国際的な取引には、消費税や関税など、複雑な税金の問題や、書類の手続きが多く発生します。

このような理由から、今のところは、海外ですべてのクリーニング作業を完結させる体制よりも、日本国内で着物を受け入れて、日本の専門家が一括してお手入れし、その後国際配送で送り返すモデルが主流となっています。これが、最も確実で安全な方法だと考えられているからです。

しかし、将来的には、海外の現地で着物のお手入れができる人材を育てるために、現地での研修を行ったり、デジタル教材(オンラインで学べる教材)を活用したり、YouTubeのような動画配信を通じて技術教育を行うといった取り組みも期待されています。これにより、海外でも日本の着物クリーニング技術が根付き、世界中の着物愛好家が安心して着物を楽しめる日が来るかもしれません。

着物クリーニングの技術は、単なるビジネスだけでなく、日本の大切な「文化財」を世界で守っていくための、国際的な使命も帯びているのです。

地球に優しい「サステナブルファッション」としての着物の魅力

一方、環境への配慮が非常に重視される現代において、着物は「サステナブルな衣服」(持続可能な衣類)として、世界中から大きな注目を集めています。その背景には、着物が持っている、次のような素晴らしい特徴があるからです。

- 一着を何十年も着られる丈夫さ:洋服のようにすぐに流行遅れになったり、傷んだりして捨てるのではなく、きちんとお手入れすれば、親子三代にわたって着続けることができるほど、着物は丈夫に作られています。

- 仕立て直しや洗い張りによって、何度も「再利用」できる:着物は、一度ほどいて洗い、また仕立て直すことで、まるで新品のように生まれ変わらせることができます。これは、資源を無駄にしない、究極のエコ活動です。

- 素材に天然の繊維(絹・綿・麻など)が多く使われている:化学繊維に比べて、天然素材は土に還りやすく、環境への負荷が少ないという特徴があります。

- 傷んだ部分を修繕(しゅうぜん)したり、補修(ほしゅう)したりすることで、その価値を長く保つことができる:破れたり、ほつれたりしても、職人さんの手によって美しく直すことができます。シミがついたら染み抜きをし、色あせたら染め直すことで、着物の命を長く保ち、価値を維持できるのです。

これらの特徴は、大量生産・大量消費・大量廃棄が問題になっている「ファストファッション」(流行の服を安く大量に作るファッション)とは、全く異なる価値観を持っています。環境に優しい持続可能なライフスタイルを求める欧米の消費者にも、着物のこのような特性は強く響いています。特に、「親から子へ、大切な着物を受け継ぐ」という日本の文化は、単なるモノだけでなく、その着物に込められた「思い出」や「家族の愛情」といった、目に見えないけれど大切な価値への関心とも一致し、世界中で高く評価されています。

着物は、単に美しいだけでなく、地球環境にも優しい「未来のファッション」としての可能性を秘めているのです。

環境に配慮した「エコクリーニング」の取り組み

近年では、着物クリーニング業界でも、地球環境への配慮を重視した「エコクリーニング」の技術が、積極的に導入されるようになりました。

- 石油系の溶剤から、植物由来(しょくぶつゆらい)の溶剤への切り替え:油性の汚れを落とす溶剤に、トウモロコシや大豆など、植物から作られた、より環境に優しいものを使うように変わってきています。

- 使った水や溶剤を、もう一度使えるようにする「再利用システム」の導入:一度使った液体を、特殊なフィルターなどでろ過(ろか)して、きれいにし、何度も繰り返し使えるようにすることで、資源の無駄をなくしています。

- 水や電気の使用量を、できるだけ少なくする新しい機械の開発:環境への負荷を減らすために、省エネ性能の高いクリーニング機器が開発されています。

- 微生物の力で分解される「生分解性(せいぶんかいせい)洗剤」の使用と、ゴミの分別(ぶんべつ)処理の徹底:環境に優しい洗剤を使い、クリーニングから出たゴミをきちんと分別してリサイクルすることで、環境への影響を最小限に抑えています。

これらの取り組みによって、着物クリーニングは、環境に与える影響を抑えながら、今までと変わらず高品質なお手入れを提供する「グリーンクリーニング」へと進化しつつあります。このような環境に優しい取り組みを、積極的にホームページやSNSで発信するクリーニング業者さんも増えてきました。お客様も、環境に配慮しているお店を「応援したい」という気持ちから、そういったお店を選ぶ傾向が強まっています。

企業の社会貢献活動(CSR)として、着物文化を応援!

最近では、会社が社会に貢献する活動(CSR:企業の社会的責任)の一環として、着物文化や着物クリーニングの技術を支援する事例も出てきました。例えば、次のような協力が行われています。

- 化学メーカーが、環境に優しい洗剤の開発を支援:クリーニングの技術を進化させるために、洗剤を作る会社が、専門知識や技術を提供して協力しています。

- 地域に根ざした産業と協力して、着物の技術をデジタルで保存(アーカイブ化):昔からの大切な着物の柄や、職人さんの技術を、デジタルデータとして保存することで、未来に伝えていこうという取り組みです。

- 着物を大切に保存するための「ガイドライン」(手引き)の作成と提供:一般の人が、家で着物をどのように保管すれば良いか、シミがついたらどうすれば良いかなど、役立つ情報をまとめて提供しています。

- 職人さんを支援する「クラウドファンディング」(インターネットを通じて寄付を募る仕組み)への協賛(きょうさん):お金の面で、伝統技術を守る職人さんたちを応援する企業も増えています。

これにより、着物クリーニングは、単なるビジネスとしてだけでなく、「日本の大切な文化的な価値を守る」ことと、「環境に配慮する」という二つの側面から評価され、支援される機運(きうん:ムードや流れ)が高まっています。これは、着物文化が、現代社会の中で、より広く、深い意味を持つようになってきた証拠と言えるでしょう。

まとめ:地球規模で「着物文化」を守り、未来へつなぐ時代へ

第9章では、現代の着物クリーニングが直面している課題と、その可能性を、「グローバル展開」(世界への広がり)と「サステナビリティ」(地球に優しい持続可能性)という二つの視点から深く掘り下げて見てきました。

日本独自の素晴らしい衣文化を世界に広げる中で、技術の共有、環境への配慮、そして次世代への教育の必要性がますます高まっています。これは、着物クリーニングが、単なる「サービス業」ではなく、「文化の担い手」(文化を守り、伝える役割)としての自覚を強く求められる段階に入ったことを意味しています。

着物を洗うという行為は、単に汚れを落とすだけではありません。その着物の背景にある「家族の思い出」や「地域の職人さんの素晴らしい技術」、そして「自然との共存」という、大切な日本の心を未来へと守り、つなぐことでもあります。

だからこそ、これからの着物クリーニング業界は、「世界に誇れる日本文化の技術」として、さらに高い水準を目指し続ける、大きな使命を持っているのです。あなたの持っている着物も、きっと世界に一つだけの、大切な「文化財」ですね。